interprétation

Entendre une parole « muette », quelques belles pistes de réflexions

• Le cinéma muet, pour aider à l’oralisation :

Avant que les frères Lumière n’aient créé le cinématographe en 1895, Étienne-Jules Marey avait finalisé, en 1888, le fameux chronophotographe permettant de prendre de photographies à intervalles (dans le but d’étudier le mouvement en décomposé de l’animal ou de l’objet photographiés). Son assistant, le photographe Georges Demenÿ avait inventé, lui en 1891, le phonoscope à la demande du professeur Hector Marichelle à l’Institut des Sourds-Muets de Paris : ce dernier lui avait demandé une projection d’un homme — le photographe lui-même « chronophotographié » — qui prononçait des mots comme « Je vous aime » ou « Vive la France ».

• La parole dans le cinéma muet/ Quelle écoute pour le spectateur ?,

de Natacha Thiéry

« J’admettrai, comme présupposé de mon analyse, que s’il ne rend pas les sons, ce cinéma n’est pas à proprement parler muet — c’est nous qui, face à lui, sommes sourds et forcés à l’être. Dans le cinéma muet, une forme de non-dit émerge dans l’écart entre des paroles effectivement prononcées et leur non restitution analogique, dans le paradoxe qui veut que ce qui est dit n’est pas entendu.

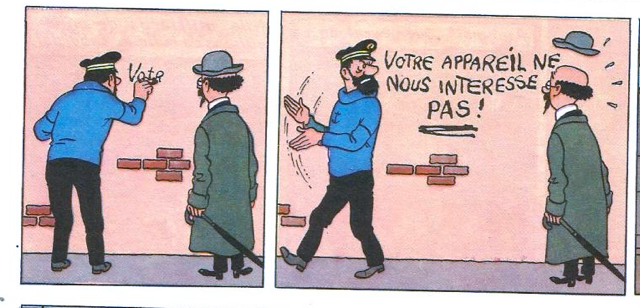

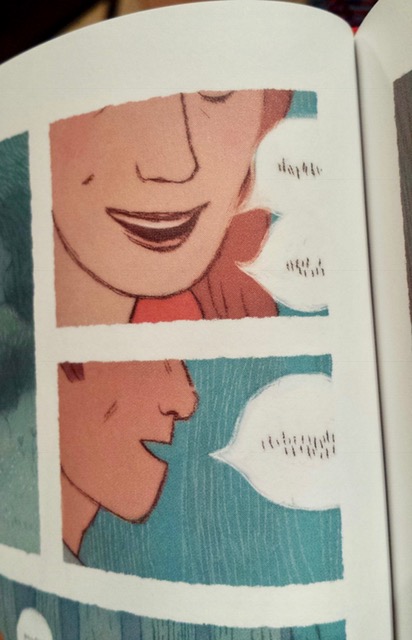

[…] La parole dans le cinéma muet est donc plurielle, à la fois volatile et impalpable dans les images, et écrite dans les intertitres. Dans les intertitres de dialogues, le sens des mots prononcés est détaché de leur énonciation. Dans les intertitres « informatifs », la polysémie de l’image muette est réduite, mais leur apparition répétée favorise l’émergence d’une certaine abstraction. Finalement, les intertitres du cinéma muet doivent être considérés davantage comme signifiants que comme signifiés. Considérés sous cet angle, les intertitres mettent au jour la relation paradoxale du texte et de l’image. En définitive, tout réside dans cette dichotomie entre signifié et signifiant : l’intertitre n’est pas le signifié de l’image qui en serait le signifiant. Il est bien plus signifiant et phénomène graphique que simple adjuvant de l’image. Non seulement l’intertitre imprime un autre rythme dans la vision du film — puisqu’il existe un temps pour voir et un temps pour lire —, mais aussi un autre regard.

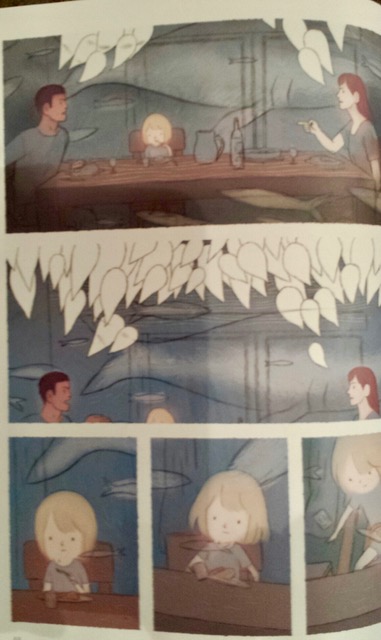

[…] Cette tentative de représentation analogique de la parole au cinéma a été baptisée non sans humour « complexe de Frankenstein » par Noël Burch : autrement dit, elle consiste dans « l’inscription du geste de la parole dans les images animées ». Le spectateur se trouve dans une situation paradoxale : les personnages sont, comme lui, doués de parole mais n’émettent aucun son, tandis que lui est forcé au mutisme et à la surdité. Les films lui présentent des doubles inversés.

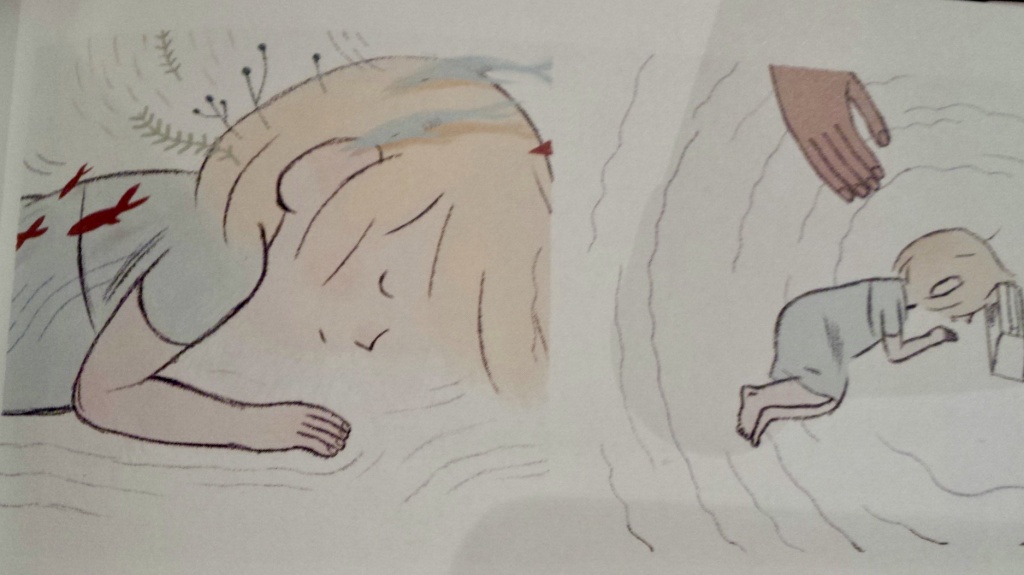

[…] Enfin, le cinéma muet sollicite le spectateur d’un point de vue physique, au-delà de la compréhension pensée et raisonnée. Il stimule la réceptivité de ses sens de manière inhabituelle. Certains — le goût, l’odorat, le toucher — restent inactivés lorsque la vue subit une sorte de rapt sensoriel. Les différents sens qui d’ordinaire peuvent recevoir les informations simultanément sont totalement séparés. Aussi, l’ouïe et la vue ne vont pas de pair. Par ce phénomène schizoïde, ce qui est vu n’est pas entendu, ou plutôt est entendu à un niveau différent — ou différé —, secondaire et fantasmé. Ce sont les yeux qui entendent indirectement ce qui se dit. L’œil écoute.

[…] Rappelons que dans le cinéma muet, la parole et ses « entours » dépassent tout contenu signifié pour apparaître comme des signifiants. Dès lors, le lien qui unit cet art au spectateur est un lien complexe et paradoxal, intériorisé, intime, secret. Un miroitement épars de sensations physiques et de signes s’offre à la vue du spectateur, dont le corps muet entend par le regard les voix émanant de corps de surface projetés dans la profondeur et la densité de son propre corps, réceptacle vibrant d’émotions et de codes captés qu’il n’est pas nécessaire de déchiffrer. Sa composante sonore, si elle accompagne le rythme de la succession des images, facilite surtout la disponibilité de « l’écoute visuelle » du spectateur pour ce qu’il voit. Cette forme d’écoute n’est pas sans rapport avec une dimension sacrée, puisque le film relie véritablement le sujet-spectateur à son univers : or, dans cette écoute plus visuelle qu’auriculaire, l’œil subit une sidération presque hypnotique. […] »

Rappelons que Charlie Chaplin avait engagé son ami Granville Redmond, peintre et comédien sourd, (et avait appris avec lui la langue des signes) pour son premier court-métrage Une Vie de chien (A Dog’s Life, 1918), (il a participé à ses 7 films entre 1918 et 1929).

Rappelons que Charlie Chaplin avait engagé son ami Granville Redmond, peintre et comédien sourd, (et avait appris avec lui la langue des signes) pour son premier court-métrage Une Vie de chien (A Dog’s Life, 1918), (il a participé à ses 7 films entre 1918 et 1929).

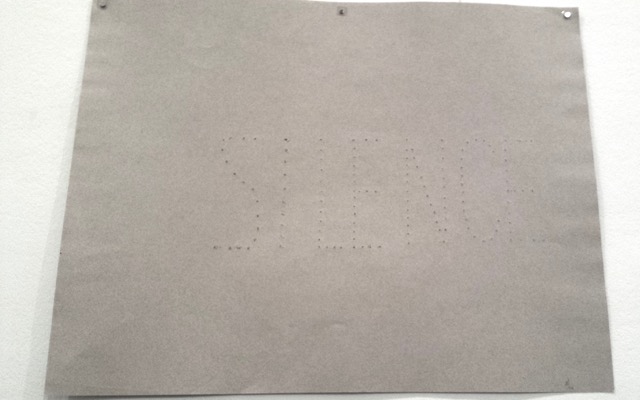

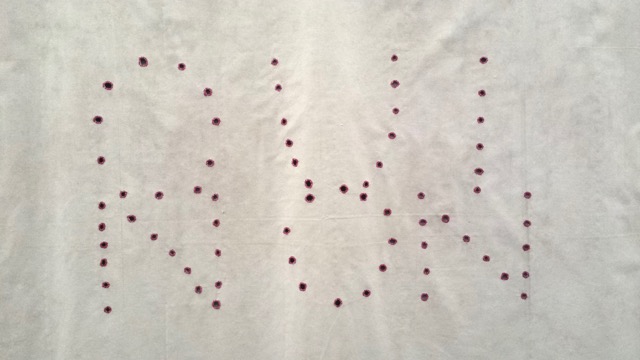

Le « carton » au début de The tribe, de Myroslav Slaboshpytskiy, long métrage entièrement en langue des signes (ukrainienne?) sorti en 2014.

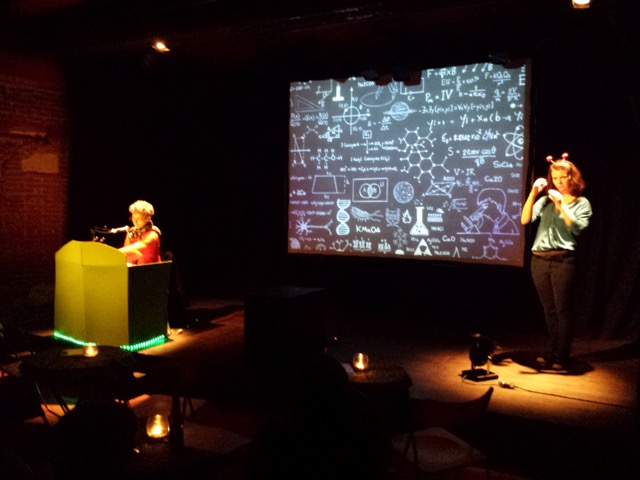

• Passionnantes réflexions sur l’interprétation en LSF, côté interprète(s) et metteur en scène, lors de l’élaboration du spectacle Dévaste-moi, d’Emmanuelle Laborit.

https://www.france.tv/france-5/l-oeil-et-la-main/51055-de-concert.html

Entre autre, lors d’une chanson de Bashung »

— Est-ce qu’on traduit le sens ou est-ce qu’on fait passer un style ? Un style littéraire. Il faut faire un choix.

Si on révèle le sens caché d’un texte, l’implicite, on risque de perdre le côté littéraire, poétique du texte, et on tombe dans l’explicatif, on dévoile le sens du texte, on fait de la pédagogie, on devient professeur.

Et non ! moi je suis une artiste. »

hier soir, 2ème partie des recherches-présentation avec Arthur et Janick pour « faites-moi signe, on s’entend bien ».

hier soir, 2ème partie des recherches-présentation avec Arthur et Janick pour « faites-moi signe, on s’entend bien ».

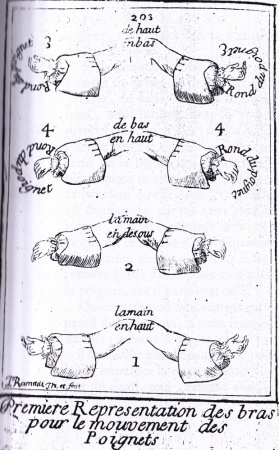

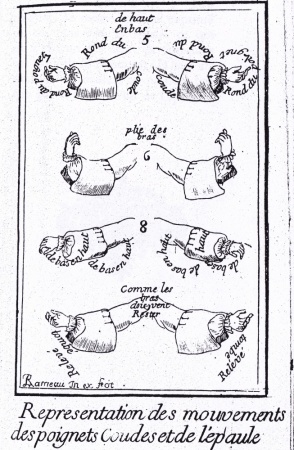

Au 12ème siècle, en Italie, on invente les premières formes d’alphabet manuel.

Au 12ème siècle, en Italie, on invente les premières formes d’alphabet manuel.

Le « salam » est structuré comme un langage poétique à partir du turc ; l’équivalent en français pourrait être : envoyer un rasoir pour dire « venez discrètement, c-à-d en rasant les murs

Le « salam » est structuré comme un langage poétique à partir du turc ; l’équivalent en français pourrait être : envoyer un rasoir pour dire « venez discrètement, c-à-d en rasant les murs

Pereire est plus connu pour avoir obtenu en 1780 l’autorisation d’un cimetière juif à Paris, (à condition que les enterrements soient effectués « nuitamment, sans bruit, scandale, ni appareil, en la manière accoutumée ») que pour son enseignement à des sourds avec dactylologie et orthophonie

Pereire est plus connu pour avoir obtenu en 1780 l’autorisation d’un cimetière juif à Paris, (à condition que les enterrements soient effectués « nuitamment, sans bruit, scandale, ni appareil, en la manière accoutumée ») que pour son enseignement à des sourds avec dactylologie et orthophonie Au commencement était le signe / le verbe – répétez – le verbe / le signe – répétez – la verve / le singe – répétez – la verge / le songe – répétez – la vierge / le mensonge – répétez – le message / le sauvage

Au commencement était le signe / le verbe – répétez – le verbe / le signe – répétez – la verve / le singe – répétez – la verge / le songe – répétez – la vierge / le mensonge – répétez – le message / le sauvage Dans les grandes plaines des USA, Chaque tribu indienne a sa langue. Pour se comprendre et commercer, les indiens des plaines, Kiowas, Comanches, Cheyennes, Arapahos & Sioux, ont élaboré une langue gestuelle commune.

Dans les grandes plaines des USA, Chaque tribu indienne a sa langue. Pour se comprendre et commercer, les indiens des plaines, Kiowas, Comanches, Cheyennes, Arapahos & Sioux, ont élaboré une langue gestuelle commune.

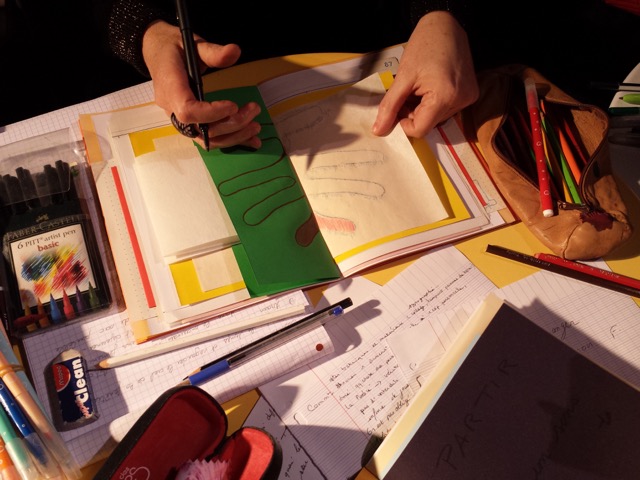

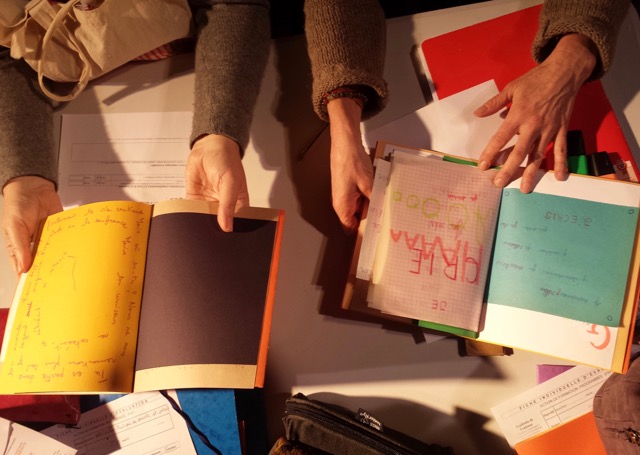

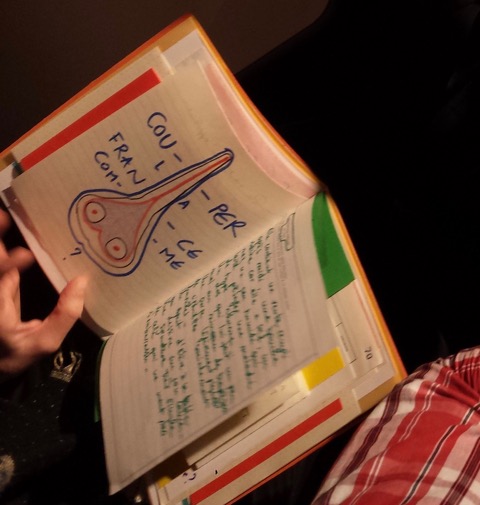

D’autres carnets, reliés avec des fils de scoubidou… et jugés trop petits pour certaines grandes mains, ou trop beaux pour écrire dedans…

D’autres carnets, reliés avec des fils de scoubidou… et jugés trop petits pour certaines grandes mains, ou trop beaux pour écrire dedans…

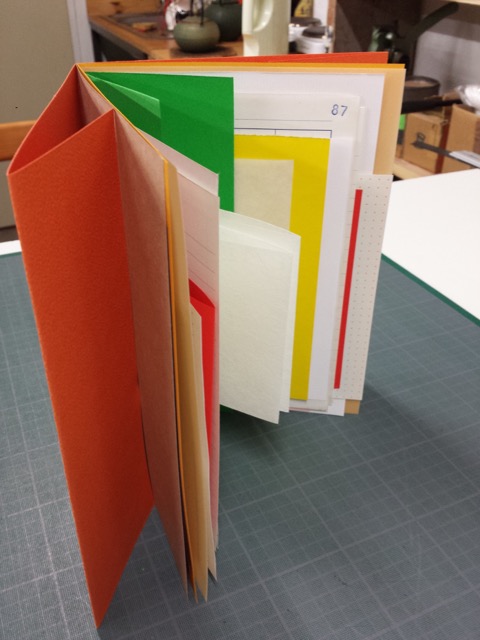

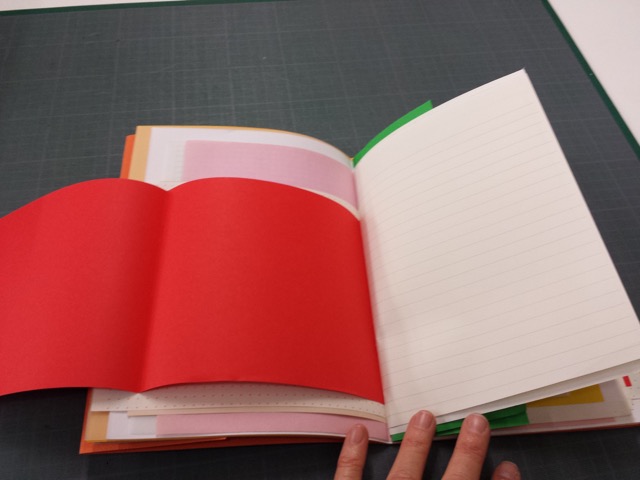

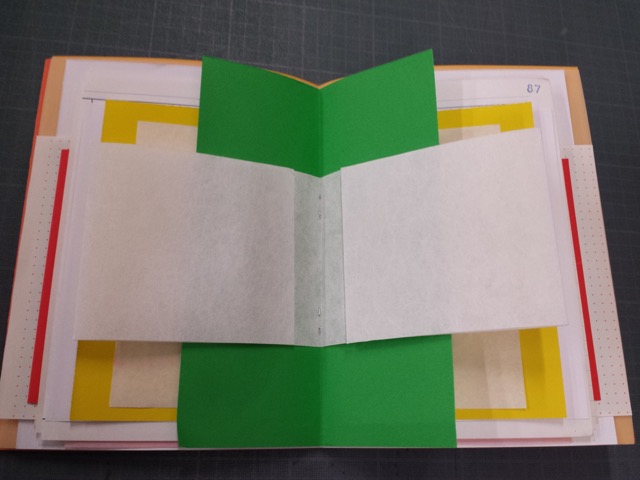

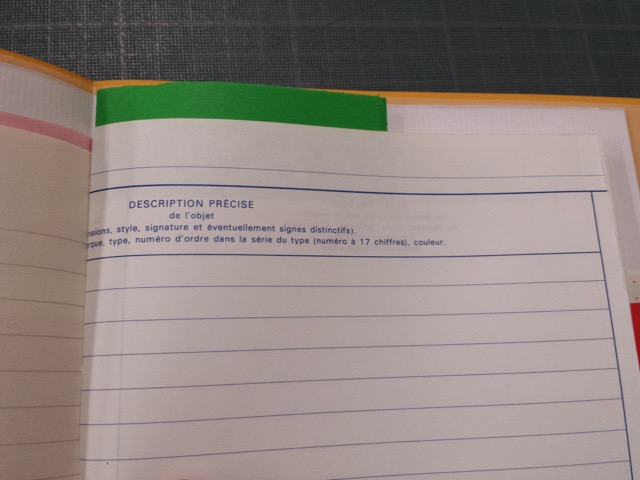

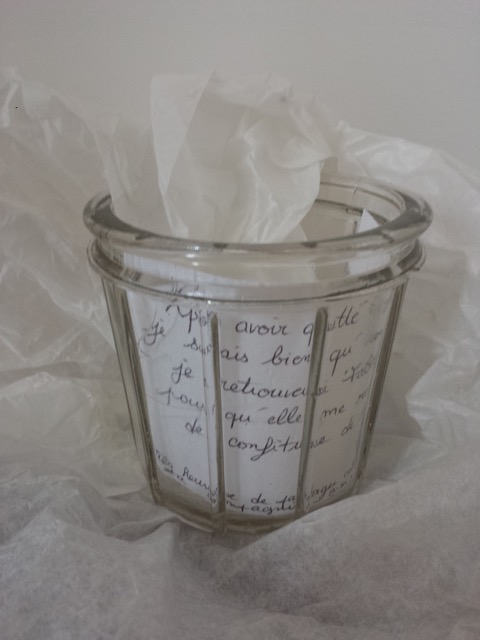

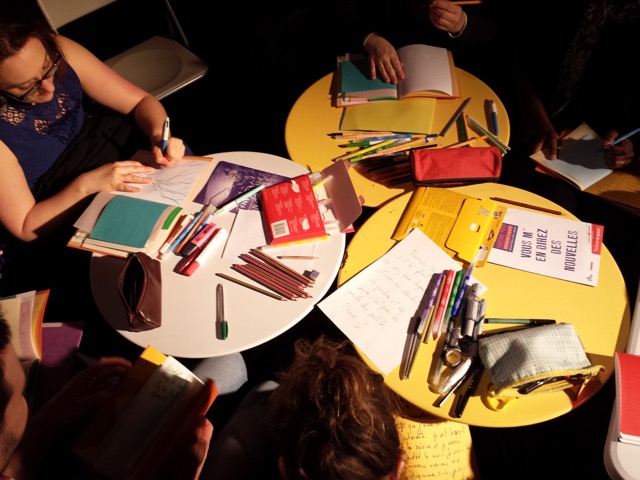

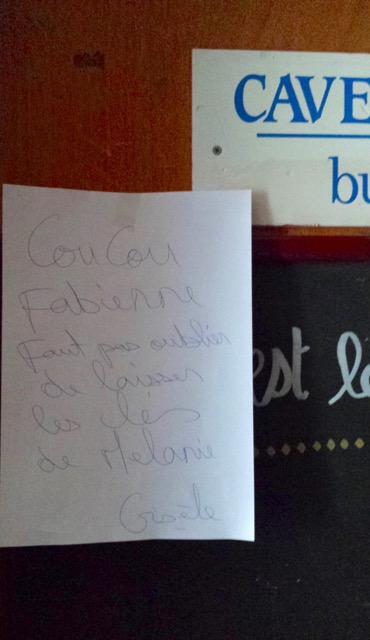

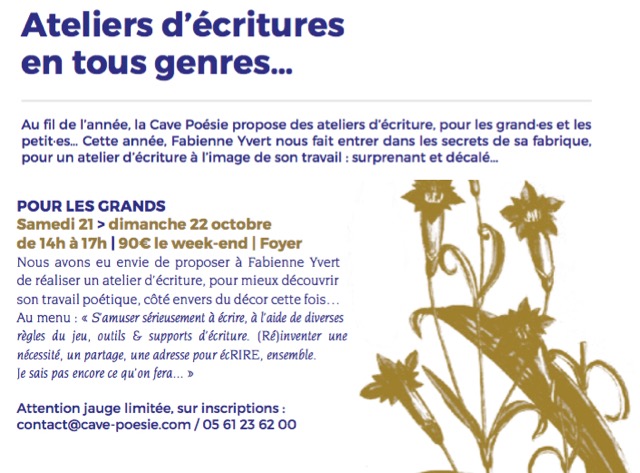

• Atelier d’écriture ce we à la Cave. J’avais préparé des carnets pour chacune (y’avait pas d’homme) dans lesquels écrire, pour nous y aider et guider, par les différents papiers et « chapitre ».

• Atelier d’écriture ce we à la Cave. J’avais préparé des carnets pour chacune (y’avait pas d’homme) dans lesquels écrire, pour nous y aider et guider, par les différents papiers et « chapitre ».

Il était déjà plus de 17h sans qu’on s’en aperçoive, samedi et dimanche soir!

Il était déjà plus de 17h sans qu’on s’en aperçoive, samedi et dimanche soir!

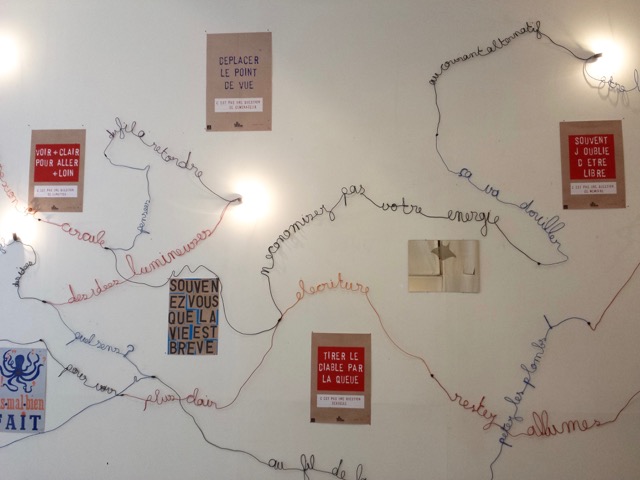

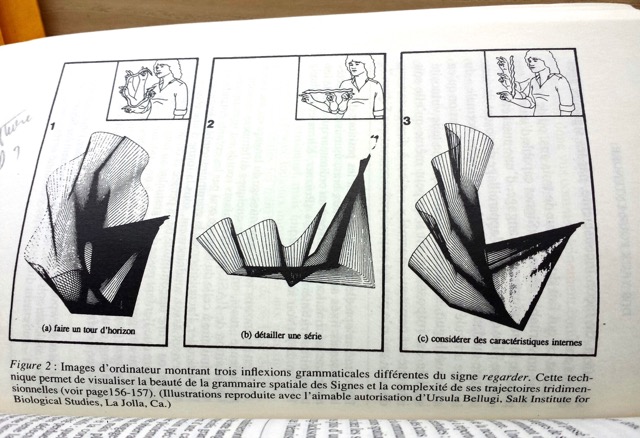

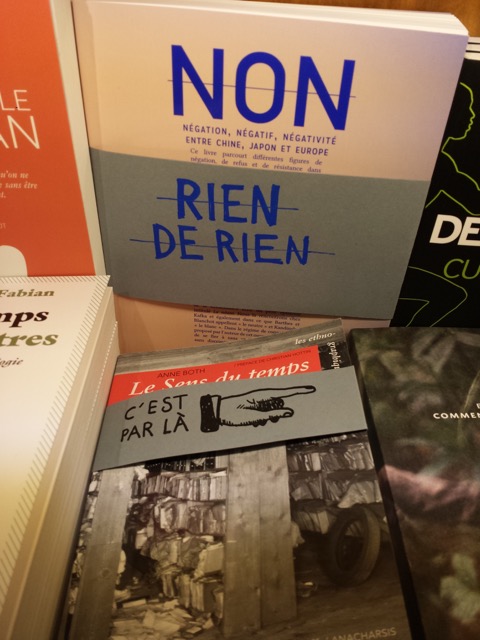

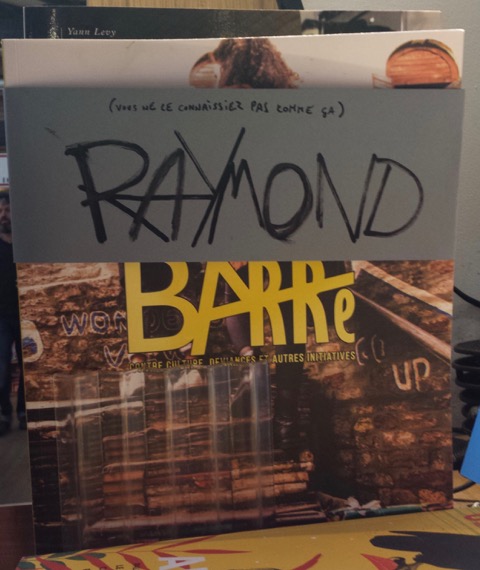

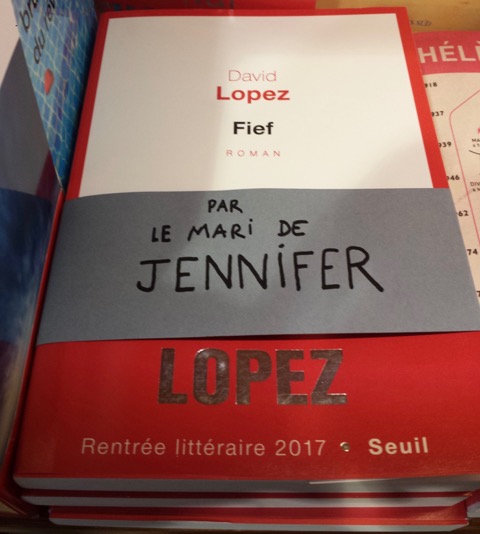

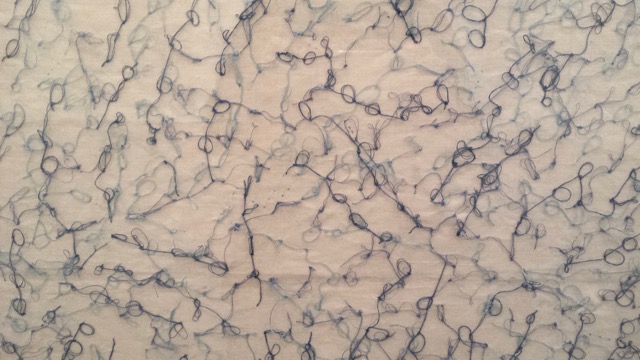

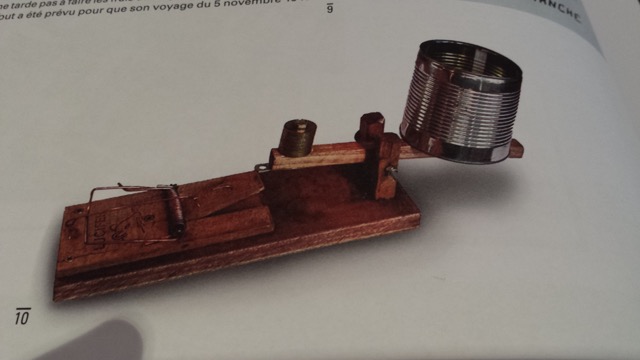

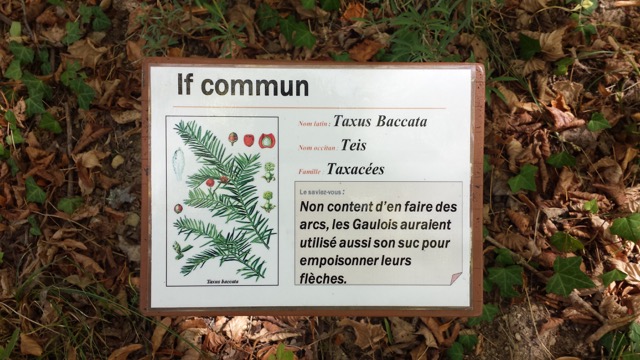

(des photos, des pistes de réflexion, qui proviennent de livres ou revues ouverts au café Plùm…!)

(des photos, des pistes de réflexion, qui proviennent de livres ou revues ouverts au café Plùm…!)

« La recherche de Soulages va partir, non d’une conception formelle préétablie, mais du matériau lui-même, le verre, dont il explore de nouvelles potentialités, après des centaines d’essais. Il souhaite un verre translucide mais non transparent,

« La recherche de Soulages va partir, non d’une conception formelle préétablie, mais du matériau lui-même, le verre, dont il explore de nouvelles potentialités, après des centaines d’essais. Il souhaite un verre translucide mais non transparent,  qui ne « troue » pas les murs, préserve la clôture, et évite la distraction du regard. « J’ai voulu, a-t-il expliqué, que la transmission diffuse provienne non d’un état de surface comme avec le verre dépoli, mais de la masse même de la matière. J’ai voulu aussi qu’elle soit variée,

qui ne « troue » pas les murs, préserve la clôture, et évite la distraction du regard. « J’ai voulu, a-t-il expliqué, que la transmission diffuse provienne non d’un état de surface comme avec le verre dépoli, mais de la masse même de la matière. J’ai voulu aussi qu’elle soit variée,  c’est-à-dire produisant des modulations de luminosité sur la paroi de la fenêtre. Une lumière vivante en quelque sorte, prise dans le verre même, celui-ci devenant émetteur de clarté. » »

c’est-à-dire produisant des modulations de luminosité sur la paroi de la fenêtre. Une lumière vivante en quelque sorte, prise dans le verre même, celui-ci devenant émetteur de clarté. » »

en descendant dans le jardin du cloître, qui termine au-dessus du ravin, avec ces pierres et lumière dans le dos et la nature devant, je pensais aussi aux monastères tibétains.

en descendant dans le jardin du cloître, qui termine au-dessus du ravin, avec ces pierres et lumière dans le dos et la nature devant, je pensais aussi aux monastères tibétains.

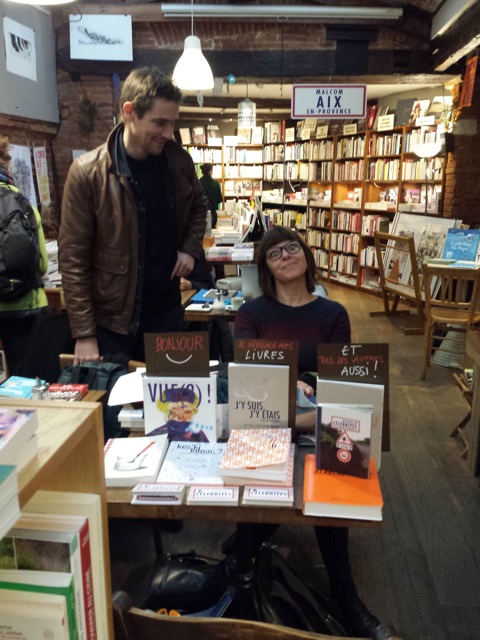

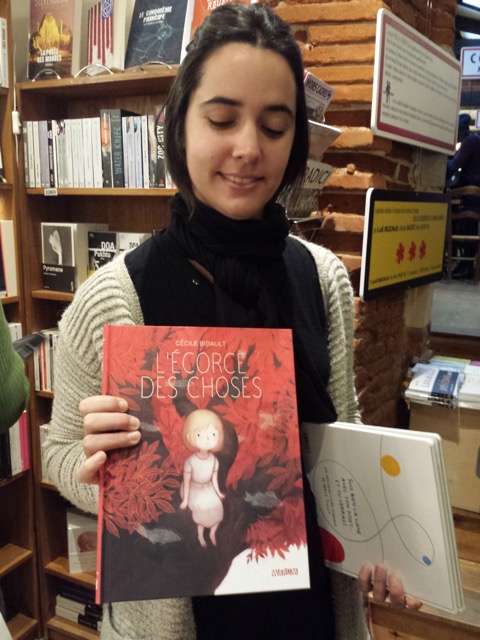

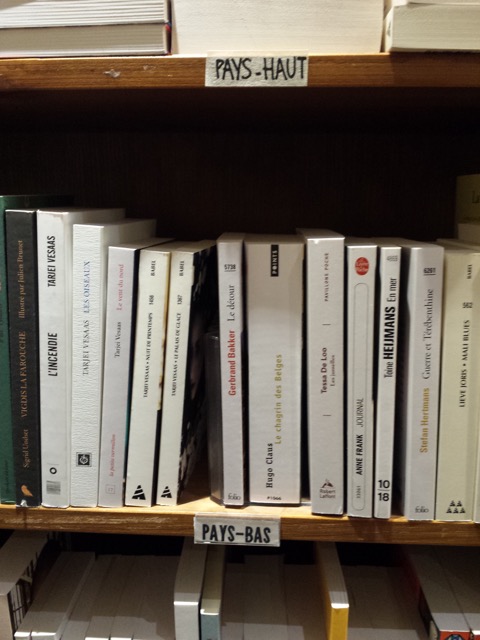

où on a un peu l’impression de visiter sa bibliothèque dans le fond de la librairie!

où on a un peu l’impression de visiter sa bibliothèque dans le fond de la librairie!

le chant des oiseaux – le souffle – la cafetière italienne le matin – les rires – les bruits/mots pendant l’amour – une casserole qui chante pendant qu’on cuisine – les petits oiseaux le matin quand on est bien réveillé (vs les oiseaux qui nous réveillent quand on est vraiment crevé) – le vent dans les feuilles – les feuilles dans le vent – marcher sur les feuilles mortes – les petits bruits discrets – un sifflement – la voix de son enfant – entendre les gens parler, choper des discussions, des bons mots – le bruit de l’eau, la fontaine, la rivière – les bruits de la ville la nuit – de la nature – la musique – la parole…

le chant des oiseaux – le souffle – la cafetière italienne le matin – les rires – les bruits/mots pendant l’amour – une casserole qui chante pendant qu’on cuisine – les petits oiseaux le matin quand on est bien réveillé (vs les oiseaux qui nous réveillent quand on est vraiment crevé) – le vent dans les feuilles – les feuilles dans le vent – marcher sur les feuilles mortes – les petits bruits discrets – un sifflement – la voix de son enfant – entendre les gens parler, choper des discussions, des bons mots – le bruit de l’eau, la fontaine, la rivière – les bruits de la ville la nuit – de la nature – la musique – la parole…